梅毒

2024年における全国の年間梅毒患者報告数は14,663人(2024年第52週IDWR速報データ)と、感染症発生動向調査の全数把握感染症に定められた1999年以降、年間報告数として最多であった2023年(2023年第52週IDWR速報データ14,906人)と同水準の報告があった。3年連続して10,000人を超えている(2022年は13,221、2021年は7,978人、2020年は5,871人)。

大阪府では2023年の年間梅毒累計報告数は2,017人(2023年年報)で、年間報告数としてそれまで最多であった2022年の年間報告数1,823人を超えた。

梅毒は、性行為・オーラルセックスにより、生殖器、口、肛門の皮膚や粘膜から菌が体内に侵入し感染する。また、妊娠時に胎児が胎盤を介して感染し、「先天梅毒」になることがある。梅毒は、適切な抗菌薬の投与で治癒が期待できる。

大阪府内で感染症発生動向調査によって届出られた梅毒の概要

大阪府感染症情報センターでは国立感染症研究所が配信している梅毒の国内発生状況分析情報

(https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m-3/syphilis-idwrs/7816-syphilis-data.html)を参考に、

大阪府内における梅毒症例の動向について四半期毎の推移をまとめたものを2022年第1四半期より四半期毎に配信させていただいております

<2026年1月16日時点のデータに基づく>

2022年第1四半期から2025年第4四半期は、以下の週に該当

- 2022年第1四半期:第1週~13週(2022年1月3日~2022年4月3日)

- 2022年第2四半期:第14週~26週(2022年4月4日~2022年7月3日)

- 2022年第3四半期:第27週~39週(2022年7月4日~2022年10月2日)

- 2022年第4四半期:第40週~52週(2022年10月3日~2023年1月1日)

- 2023年第1四半期:第1週~13週(2023年1月2日~2023年4月2日)

- 2023年第2四半期:第14週~26週(2023年4月3日~2023年7月2日)

- 2023年第3四半期:第27週~39週(2023年7月3日~2023年10月1日)

- 2023年第4四半期:第40週~52週(2023年10月2日~2023年12月31日)

- 2024年第1四半期:第1週~13週(2024年1月1日~2024年3月31日)

- 2024年第2四半期:第14週~26週(2024年4月1日~2024年6月30日)

- 2024年第3四半期:第27週~39週(2024年7月1日~2024年9月29日)

- 2024年第4四半期:第40週~52週(2024年9月30日~2024年12月29日)

- 2025年第1四半期:第1週~13週(2024年12月30日~2025年3月30日)

- 2025年第2四半期:第14週~26週(2025年3月31日~2025年6月29日)

- 2025年第3四半期:第27週~39週(2025年6月30日~2025年9月28日)

- 2025年第4四半期:第40週~52週(2025年9月29日~2025年12月28日)

注)2025年第52週までに診断されていても2026年1月16日以降に届け出のあった報告は含まない。

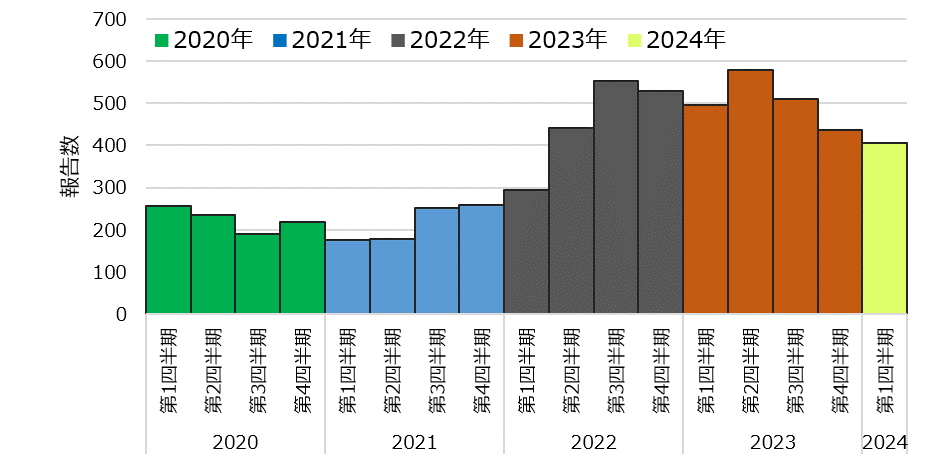

図1 大阪府内における梅毒報告数

- 2025年第4四半期は366例で、2025年3半期と比較して報告数が16%減少した。昨年の同一四半期の報告数からは22%の減少である。(遅れて報告される場合があることから、特に直近の報告数は今後変動する可能性がある)

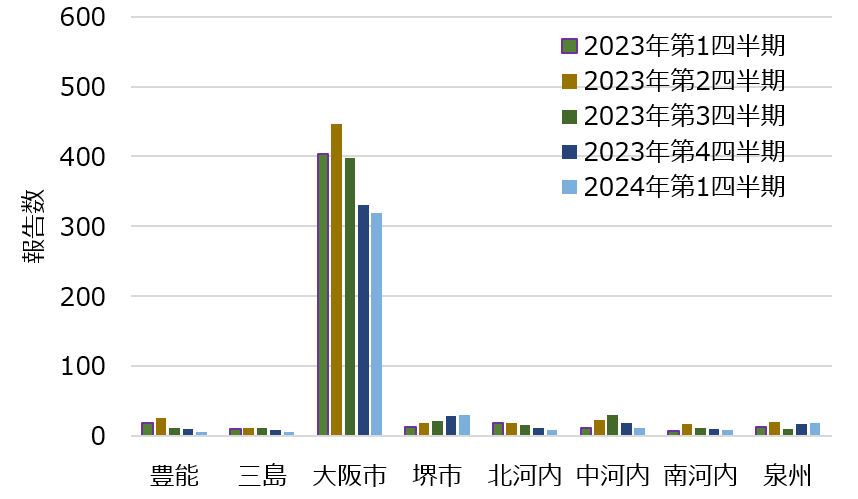

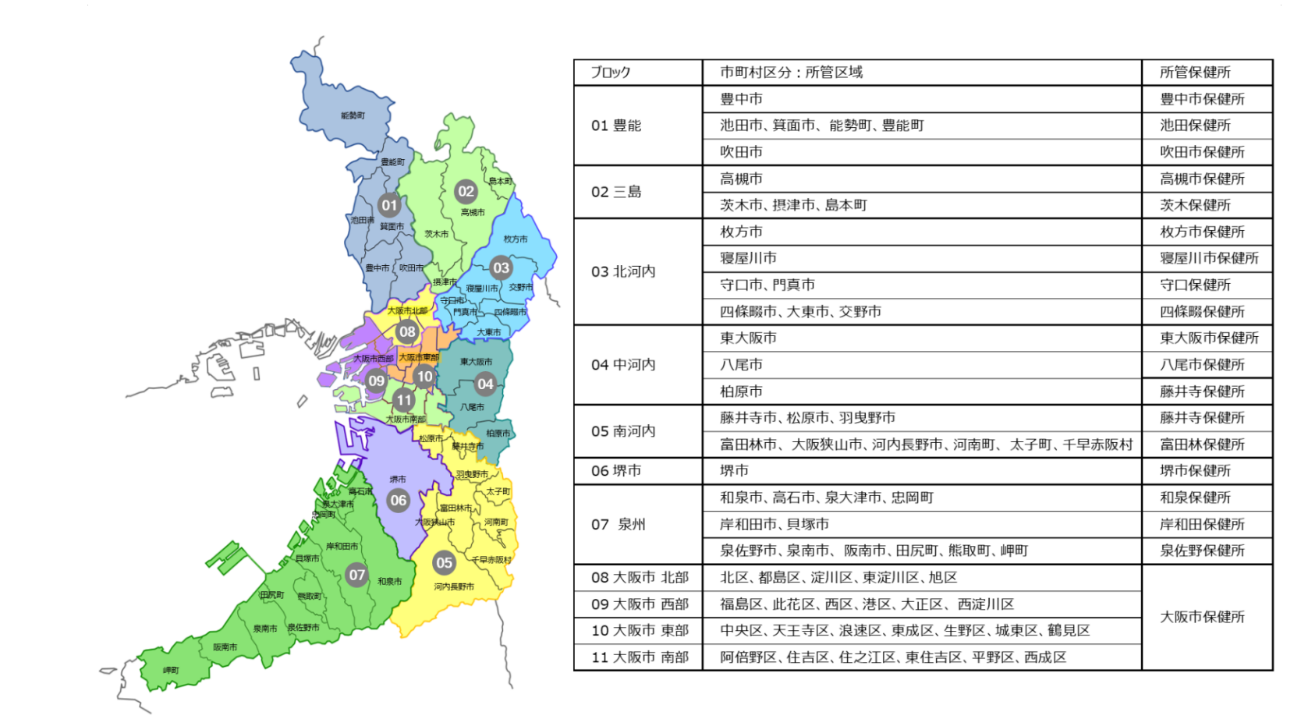

図2 ブロック別報告数

- 四半期毎の報告数は全ての期間において大阪市医療圏で最も多い。2025年第3四半期と比較し2025年第4四半期は2ブロックで報告数が増加した。

【参考】感染症発生動向調査ブロック分け(http://www.iph.pref.osaka.jp/infection/block1.html)

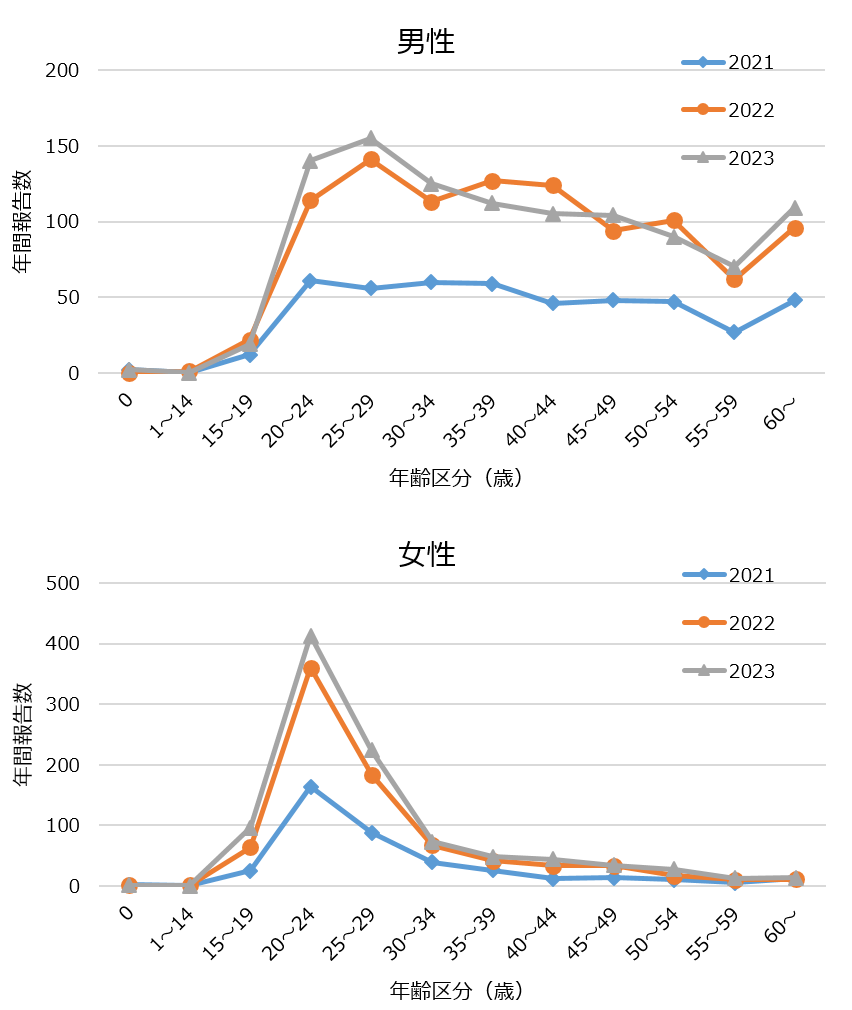

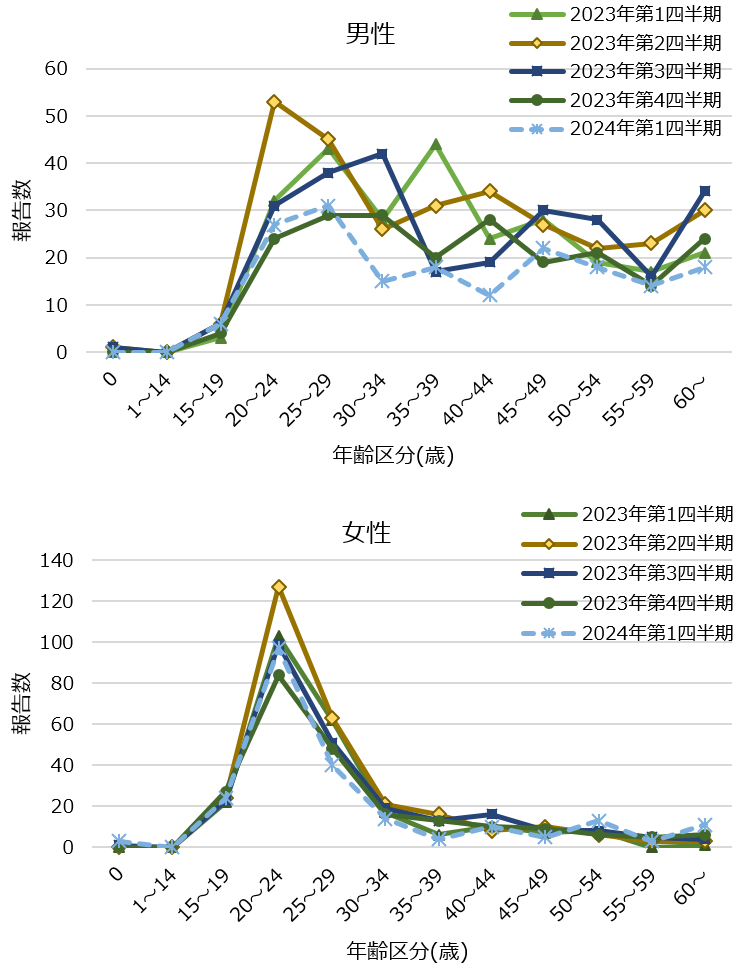

図3 性別年齢分布

- 2025年第4四半期の男性の報告数は200例で、2025年第3四半期の234例と比較し15%減少した。また、2024年同一四半期の226例と比較し8%減少した。2025年第4四半期の20歳代男性の報告数は50例で、2024年同一四半期の66例と比較し24%減少した。20歳代の割合は男性全体の25%を占めた。

- 2025年第4四半期の女性の報告数は166例で、2025年第3四半期の204例と比較し19%減少した。また、2024年同一四半期の244例と比較し32%減少した。引き続き20~24歳で報告数が最も多かった。20歳代の割合は女性全体の60%を占めた。また10歳代後半の割合は女性全体の9%を占めている。

- 全期間を通じ20~40歳代の男性および20歳代の女性で特に報告数が多いことから、妊娠の可能性のある者のうち感染リスクがある者や、妊娠中、または、妊娠の可能性のある者のパートナーに対する、必要に応じた積極的な検査実施と啓発が重要であると考えられた。

- 男女ともに20歳代の報告数が多いことから、10歳代の若者が性感染症に関する知識を得る予防啓発の機会を増やすことが重要な対策の一つになると考えられた。

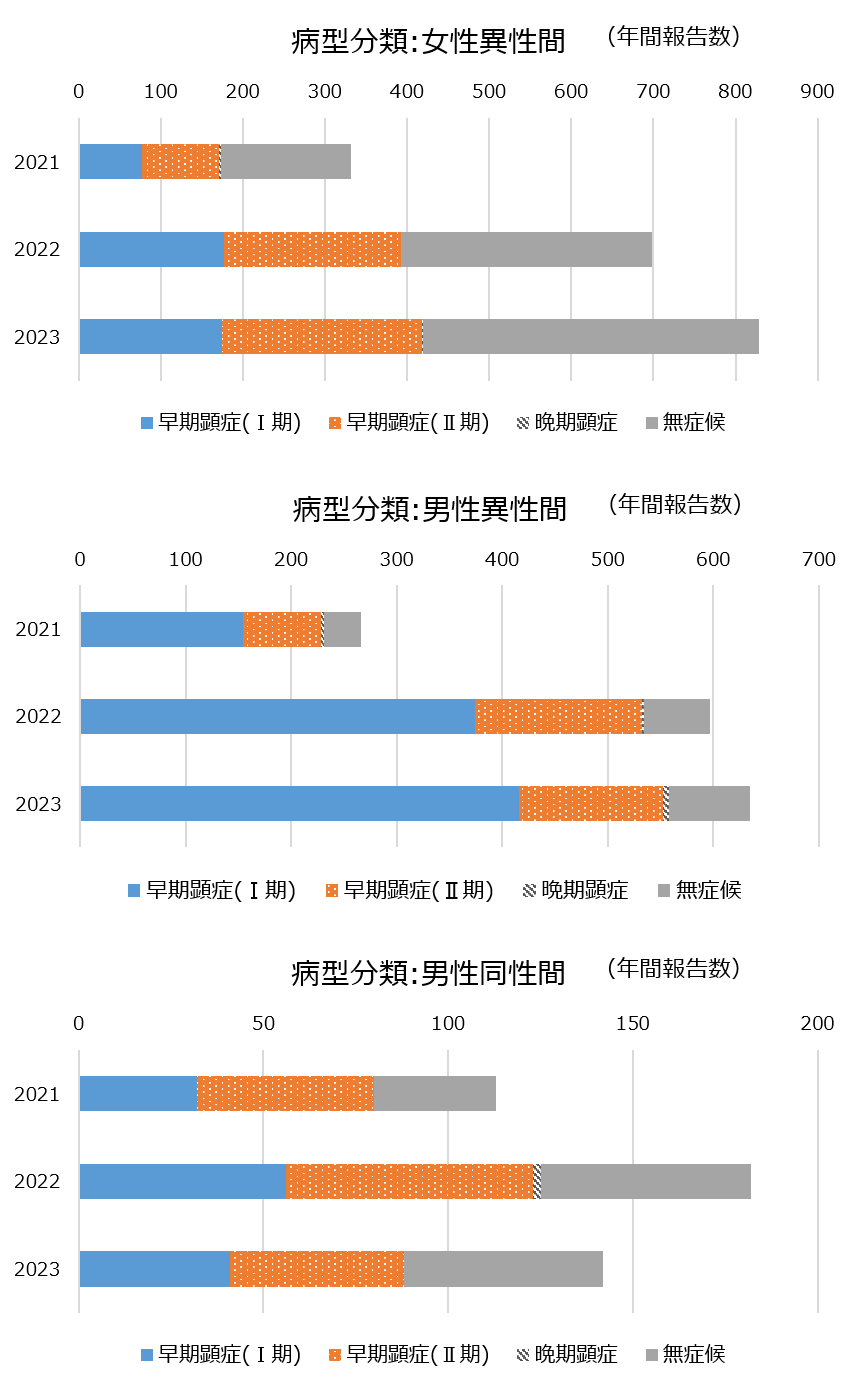

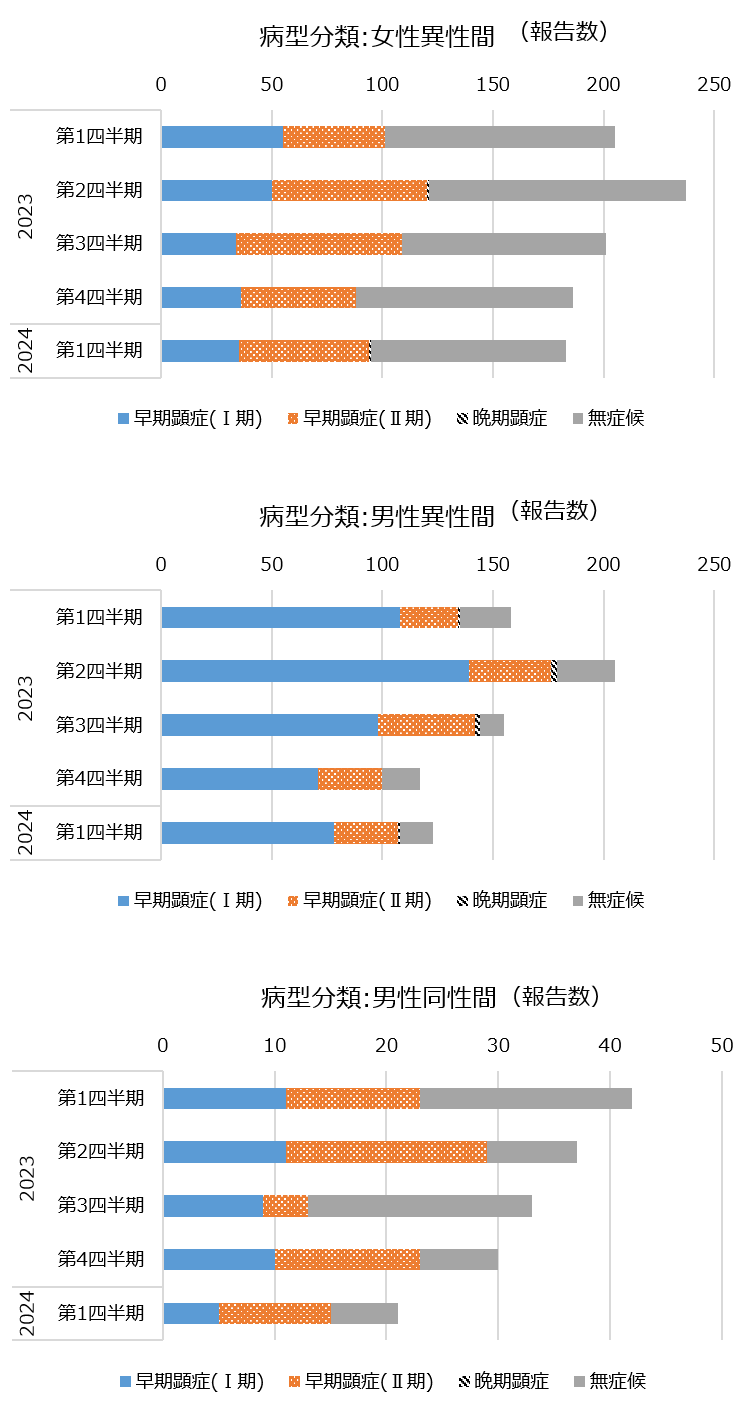

図4 性的接触歴別、病型の分布

- 2025年第4四半期は無症候での届出の占める割合が女性異性間で48%(63例)、男性異性間で12%(13例)、男性同性間で31%(10例)であった。

- 2025年第4四半期は早期顕症(1期)の届出の占める割合が女性異性間で20%(27例)、男性異性間で63%(71例)、男性同性間で41%(13例)であった。

- 2025年第4四半期は早期顕症(2期)の届出の占める割合が女性異性間で31%(41例)、男性異性間で24%(27例)、男性同性間で28%(9例)であった。

- 全期間を通じて女性異性間は無症候での届出の割合が高く、一方で男性異性間は無症候での届出の割合が低い(2021年以降の届出に占める無症候の割合;女性異性間47%、男性異性間11%)。女性は自発的検査あるいは医師の検査勧奨や妊婦健診など、検診目的の検査で感染が判明している可能性が考えられ、男性は、梅毒の症状を自認した患者の受診によっての診断が大部分を占め、自発的な検診による無症候性梅毒の検出・診断が少なくなっているものと考えられた。

- 男性同性間は男性異性間と比較し無症候で届出される割合が高いことから(2021年以降の届出に占める無症候の割合:男性同性間32%)、受検意識の高さや検診目的の検査による判明が多い可能性がある。

- 梅毒の流行を抑えるには、予防啓発はもちろんのことだが、それに加えて自発的な梅毒検査受検率のさらなる向上が必要である。特に感染の可能性の高い、異性間性的接触機会が多い者に対し、働きながらでも受検しやすい梅毒検査環境を提供するなど、積極的な受検を促し、無症候の感染者の診断と治療による介入を行うことが重要であると考えられた。

注)男性同性間・異性間両方に記載のある症例は重複して含めている

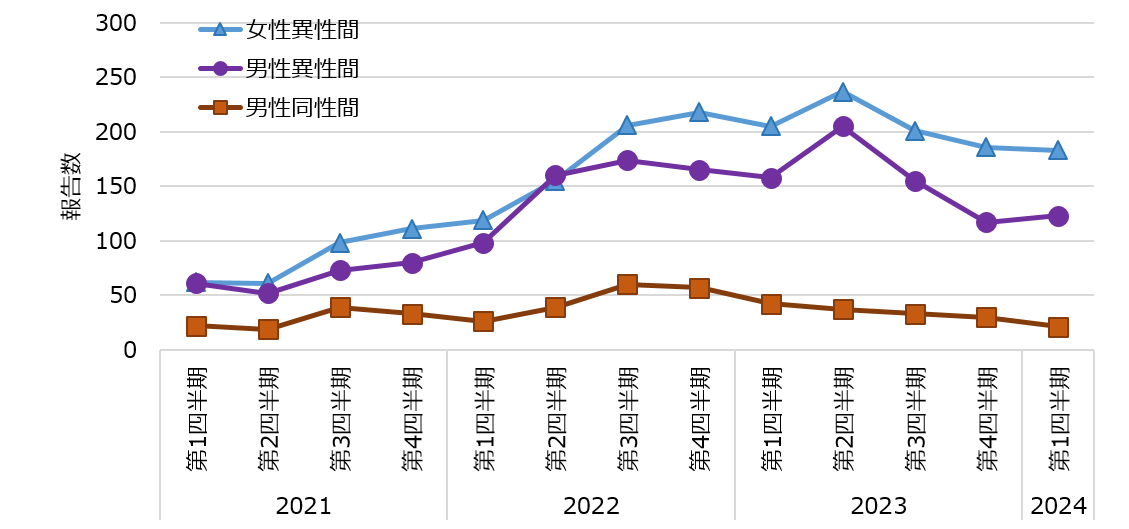

図5 性的接触歴別報告数推移

- 2025年第4四半期と2025年第3四半期を比較すると、女性の異性間性的接触歴のある報告数は15%減少、男性の異性間性的接触歴のある報告数は21%減少、同性間性的接触歴のある報告例は10%増加した。

注)男性同性間・異性間両方に記載のある症例は重複して含めている

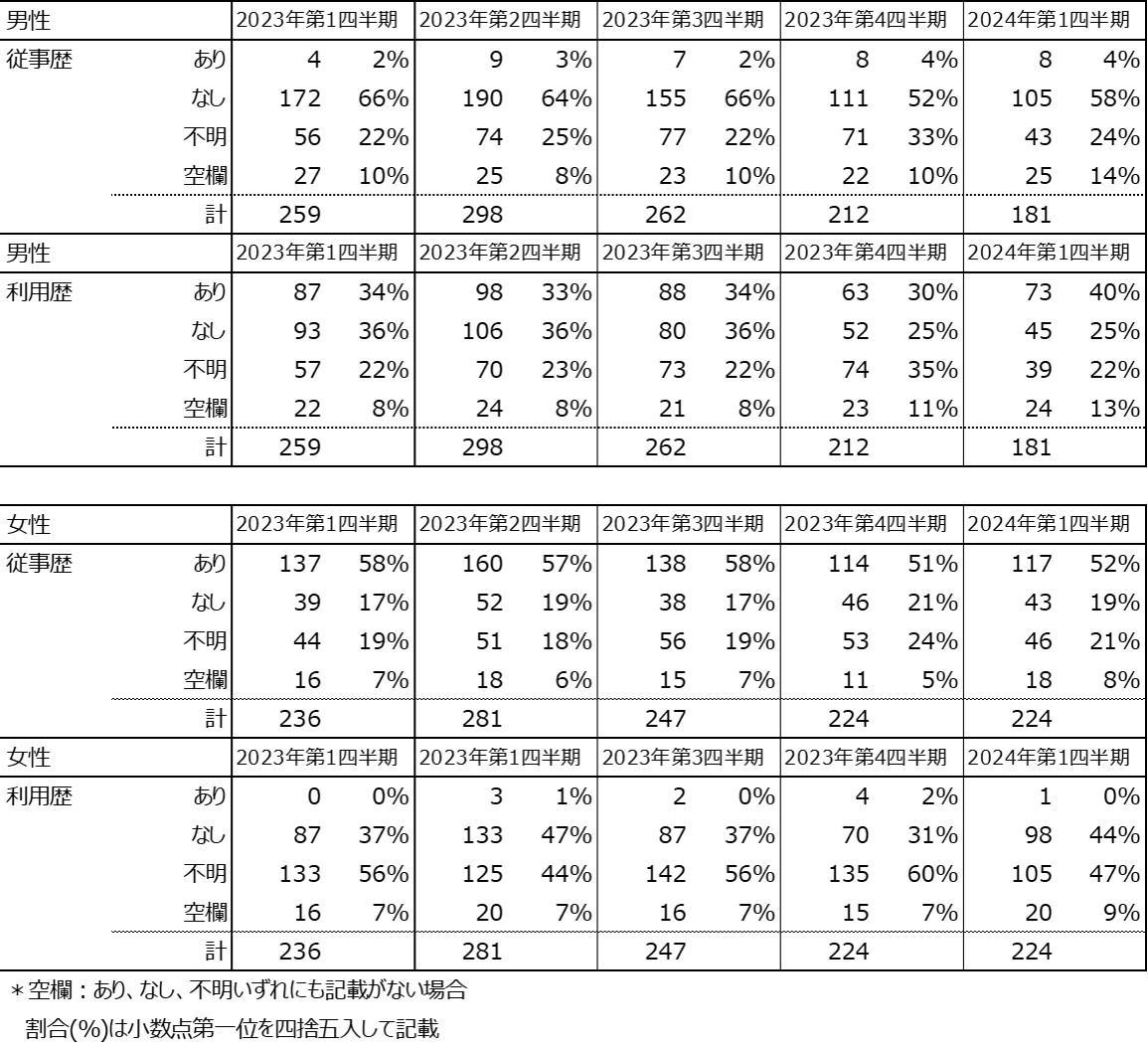

表1 直近6か月以内の性別性風俗産業の従事歴および利用歴

- 男性のうち性風俗産業利用歴のある報告例は2024年第4四半期以降31%~40%で推移している。

- 女性のうち性風俗産業従事歴のある報告例は2024年第4四半期以降45~55%で推移している。

- 男性のうち性風俗産業利用歴が不明の報告例が20~30%台、女性のうち性風俗産業従事歴が不明の報告例が10~20%台で推移している。梅毒に対し有効な対策を講ずるうえで、精度の高い疫学情報が不可欠であり、届出時の不明記載の割合を少しでも下げていくことが重要であると考える。

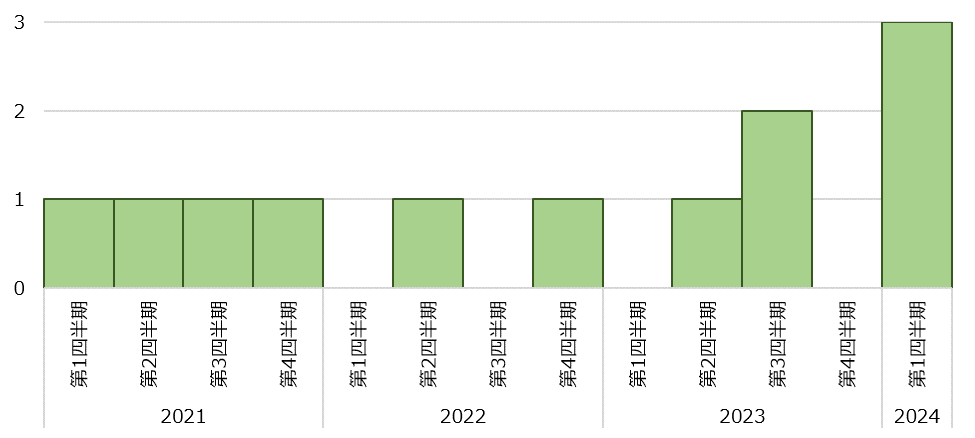

図6 先天梅毒の報告状況

- 2025年第4四半期に病型が先天梅毒として報告された届出例は1例であった。2025年の累計は7例となった。2024年の累計は9例と現行の集計方法となった1999年以降最多の報告数となった。

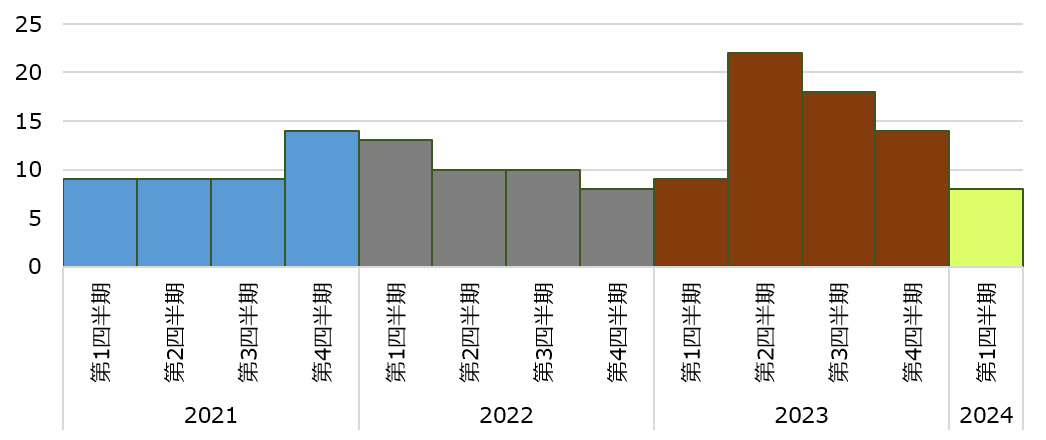

図7 妊娠例の報告状況

- 2025年第4四半期に報告された梅毒届出例のうち、妊娠例は16例であり、2025年の累計は58例となった。2024年の累計は57例であった。

(参考)

大阪府感染症情報センター大阪府内で報告された梅毒届出症例における妊娠例と先天梅毒の報告状況

国立感染症研究所感染症発生動向調査に基づく梅毒の届出における妊娠症例と女性性風俗産業従事者の症例、2019-2021年

「梅毒は感染症法の5類全数把握疾患に指定されています。届出対象となる梅毒症例を診断した医師は「梅毒発生届」を保健所に提出をお願いします。」届出様式はこちら

pdf版はこちら。

- 2022年第1四半期(PDF919kb)(2022年5月6日更新)

- 2022年第2四半期(PDF1005kb)(2022年7月21日)

- 2022年第3四半期(PDF423kb)(2022年10月21日)

- 2022年第4四半期(PDF577kb)(2023年1月20日)

- 2023年第1四半期(PDF568kb)(2023年4月25日)

- 2023年第2四半期(PDF587kb)(2023年7月11日)

- 2023年第3四半期(PDF593kb)(2023年10月16日)

- 2023年第4四半期(PDF596kb)(2024年2月1日)

- 2024年第1四半期(PDF579kb)(2024年5月2日)

- 2024年第2四半期(PDF584kb)(2024年7月11日)

- 2024年第3四半期(PDF592kb)(2024年10月21日)

- 2024年第4四半期(PDF593kb)(2025年1月28日)

- 2025年第1四半期(PDF607kb)(2025年5月16日)

- 2025年第2四半期(PDF593kb)(2025年7月11日)

- 2025年第3四半期(PDF840kb)(2025年10月30日)

- 2025年第4四半期(PDF585kb)(2026年1月23日)